STRATEGY

【前編】生成AIで変革を加速せよ——パーソル各社の事業をアップデートするグループAI・DX本部の挑戦

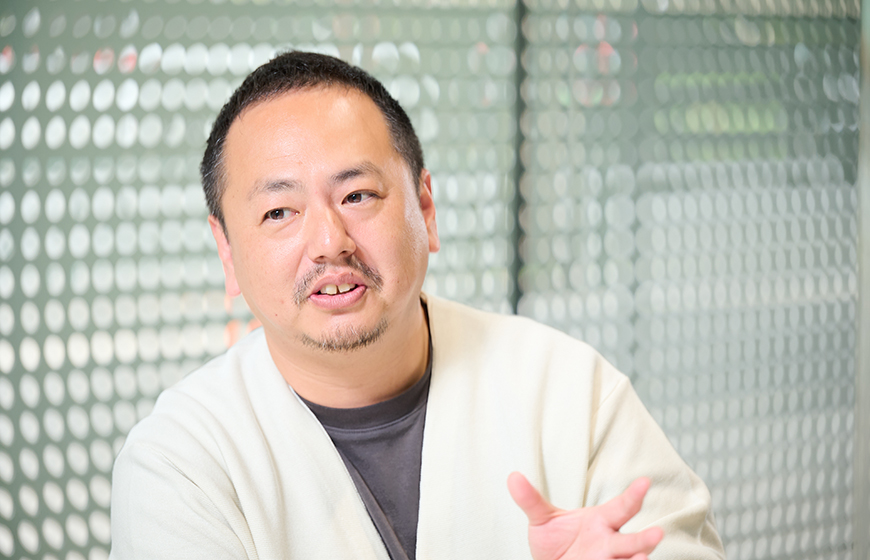

テクノロジードリブンの人材サービス企業を目指す、パーソルグループ。同じ志をもつテクノロジー人材が次々とジョインしています。 今回は、4月よりデジタル開発部の部長に着任した木村に、現在の仕事とパーソルホールディングスではたらく魅力について聞きました。

パーソルグループでは、「中期経営計画2026」におけるテクノロジー戦略の下、グループ全体でAI技術の利活用推進に注力する目的で、2025年4月より新体制に移行しました。そして、CoE(Center of Excellence)としてグループ各社へのプロダクトの提供を手がける「デジタル開発部」の部長に着任しました。

デジタル開発部では、グループ全体向けプロダクトの開発・運用・保守を担う「グループプロダクト開発室」、グループ各社向けプロダクトの開発・運用・保守を担う「SBUデジタル開発室」、そして開発プラットフォームの提供、技術課題の解消などの観点から各開発チームをサポートする「テクニカルアライアンス室」の3室体制で、各社の事業成長に貢献すべく取り組んでいます。

デジタル開発部としてのミッションは、プロダクト開発を通じてパーソルグループ全体におけるはたらき方を変えていくことです。

これまでは主に、手作業で進めていた業務をデジタルに置き換えて生産性を向上させることに注力してきましたが、今後は中期経営計画として掲げた「テクノロジードリブンの人材サービス企業」へ進化し、非連続な成長を実現する必要があることから、従来の業務改善にとどまらず、はたらき方をデジタルで変革していくのがミッションだと考えています。そんな組織において、メンバーや関わる組織の皆さんの成果を最大化することが、部長である私に求められる役割だと自覚しています。

ものづくりが好きで、何かプロダクトを作ることに携わりたいという思いから、ハードウェアエンジニアとしてキャリアをスタートしました。

その後はハードウェア開発とともに車の両輪を成すと言えるソフトウェア開発にまで業務の幅を広げた後、SIerでのメーカー向けプロダクト開発や事業会社での自社プロダクト開発なども経験しました。これらの経験を経て、2024年12月にパーソルホールディングスに入社し、今に至ります。

自社プロダクトの開発に携わるなかで非連続的な成長フェーズにおける目まぐるしい業務経験をし、ひと区切りついた頃に自身の将来について考えるようになりました。そこで、「今よりもっとダイレクトに事業へ貢献したい」と強く意識するようになったことがきっかけです。

この自身の経験を基にして、事業貢献への手応えを感じられる新たな環境を求めて転職活動をするなかで、事業とエンジニアとの距離の近いはたらき方が叶うと確信したパーソルホールディングスに入社を決めました。

グループ各社が手がける多様な事業にホールディングスという立場で直接的に関われることはもちろん魅力的ですが、さらに事業と開発組織の距離が近いと感じられたことが何より大きな魅力に映りましたね。 特にデジタル開発部は、CoEとしてグループ会社の各事業やサービスに対して、深く技術的な支援を担う組織です。「組織に深く入り込み、事業成長に貢献する濃密な経験ができるのではないか」というふうに見えました。

長い歴史のなかで一定のノウハウやルール、そしてさまざまな伝統が積み重ねられ、今のHR業界を形づくっているのだろうなと率直に感じました。そうした積み重ねの結果として生まれた既存の業務・サービスプロセスを、自分の経験やITスキルによって、更に効率的に合理的に変えていけるのではないかと思いましたね。

実際に飛び込んでみて感じたのは、想像していた以上に慣習化された部分が大きいということです。プロセスが1から10まであったとしたら、そのすべてを丁寧に踏まなければならないルールが定着している、という印象を持ちました。

その様子を見て、非連続的な成長のためには、入社前に考えたように既存のプロセスを“各個撃破”的に改善するのでは不十分だと感じました。既存のプロセスを離れ、新たなプロセスをゼロから作り上げる覚悟が必要だと。なので、これからは「これをやらなければならない」という固定観念に囚われないテクノロジー活用を仕掛けていきたいと考えています。これは異業種から転職してきた、まっさらな状態の自分だからこそチャレンジできるテーマだと思っていますから!

とはいえ、もちろん人材業界には守るべき重要なルールも数多く存在します。そうしたものはしっかり守りつつ、攻められるところは大胆に変えてみる、そうした意識を持って臨みたいと思っています。

組織再編を経て「人材の減少が避けられないなか、AIの利活用によって慣習化した業務を変え、生産性を向上していく」という会社としての強い意志をあらためて感じましたね。

あくまで手段である「AI」が組織名称に掲げられることに初めは少しだけ違和感を覚えましたが、本当にAIがメインとなったときに置いていかれてしまうことのないように、今は敢えてこの手段にこだわって、事業への実装・貢献に取り組まなければいけないフェーズなのだと捉えています。

まずは技術的なキャッチアップを強化し、「AIを用いてこんなプロダクトを作りたい」という声に「できます!」「私たちに言ってくれれば何でもカタチにしますよ!」と、自信を持って応えられるような組織になっていきたいと思っています。

そして、その組織体制を地盤として「事業貢献できるプロダクト開発の実施」が、私たちの大きなミッションだと考えます。単にAIを開発に取り込むだけでは、既存のRPAによる自動化とあまり変わりませんから。冒頭でお伝えしたミッションを意識しながら「AIを活用していかに自分たちのはたらき方を変えるのか」に強くこだわっていきたいですね。

既にAIをテーマにしたプロダクト開発は進んでおり、人材派遣事業においてスキルシート作成業務に生成AIを活用したツールを導入する などいくつかの成功体験も生まれています。今後さらに取り組みをブラッシュアップしていければと思います。

特に大切なのは、単に言われたものを作るのではなく、一人ひとりが「自分たちがみんなのはたらき方を変えていくんだ!」というマインドを持って開発をしていくこと、そして開発におけるアジリティや柔軟性を高めていくことではないかと思っています。

開発におけるアジリティや柔軟性は、私たちがかねて意識しているテーマです。しかし、現在は「入念な要件定義のもと、必要な機能をすべて作り上げて期日までに納品する」というウォーターフォールに近い開発サイクルのなかで、突発的な仕様変更に迅速・柔軟に対応しているにとどまっている状況です。

なので、ここからグッとギアをあげて、「ミニマムな要件で開発を繰り返し、社員の声を聞きながらプロダクトを磨き上げていく」という、本当の意味でのアジャイルな開発にシフトしていきたいと考えています。

非連続な成長、そして事業貢献においては、構想段階から一緒に対話すること。そしてエンジニアの目線でさまざまな選択肢を提案しながら、より近い距離でシステム開発すること。こうした姿勢や開発スタイルを大切にするのが、プロダクト開発部としての役割を全うし、引いては「テクノロジードリブンの人材サービス企業」への進化に繋がるはずだと思っています。

歴史ある会社ですから、慣習化された部分や独自の文化が根強い分も一定あるだろうと想定していましたが、実際にはたらいてみると、とても柔軟さを感じます。一人ひとりの思いや考えを聞いてくれる会社であり、セキュリティなど堅実に統制し守るべき部分があるなかでも、さまざまな選択肢がとれる環境だと思います。

はたらき方の面でも「居住地フリー制度」があるので、実は九州からフルリモート勤務をしているんです。社員はほぼ在宅勤務のスタイルなので、九州だと言わないと気づかれないんですが(笑)メンバーも含めてはたらく時間と休日をしっかりと区別できている印象です。思っていた以上に、自由にはたらけている感触がありますね。

デジタル開発部は若手から中堅層まで年齢が幅広く、経歴や経験も趣味も本当にさまざまです。そんな多様なメンバーが、それぞれの価値観に寄り添いながらプロダクト開発に取り組んでいる、とても面白い組織だと思っています。

この先も変わらず大切にしたいのは、やはりメンバーとの対話ですね。リモートワークが中心ということもあり、1on1の時間は大切にしています。仕事以外の何気ない雑談も大切にしながら、しっかりとコミュニケーションをとっていきたいなと(笑)

そのなかで私たちのミッションや取り組みの成果についても積極的に発信し、メンバーが「自分たちは今、事業に貢献できているんだ!」と自覚でき、その結果さらに事業貢献を意識した行動がとれるような組織にしていければと思います。

そのためにも、何か課題に直面したときに、その課題を「自分ゴト」と捉えて積極的に関わってくれるような方や、「こんな課題を見つけました」「これを何とかしたいです」と声をあげてくれる、そんな主体性のある方を仲間として迎えられれば、今以上に心強く思いますね。

取材・文・撮影=合同会社ヒトグラム

※所属組織および取材内容は2025年4月時点の情報です。

※略歴内の情報は2025年10月時点での内容です。

パーソルホールディングス株式会社

グループAI・DX推進本部 デジタル開発部

部長

ハードウェア・ソフトウェアの両方に通じ、SIerや事業会社において多様なプロダクト開発を経験。2024年12月、グループ全体に向けたプロダクト提供を担うグループプロダクト開発室 室長としてパーソルホールディングスに入社する。2025年4月より現職に着任し、グループ各社の事業成長に貢献するべくプロダクト開発と組織作りに取り組む。

1

STRATEGY

【後編】未来の“はたらく”を変革する——パーソルホールディングス×パーソルクロステクノロジー 両本部長が語る、AI戦略と共創の最前線

2

PROJECT

わずか10カ月で開発・導入を実現。データドリブンなタレントマネジメント基盤を形にした舞台裏

3

PROJECT

課題の本質をとらえ、伴走型の支援を―コンサルティング×テクノロジーで拓く、地域共創の最前線

4

PROJECT

生成AIによって「女性のはたらき方」が変わり始めた―クラフター小島氏×パーソルテンプスタッフ朝比奈対談

5

PROJECT

30を超える基幹システムを“無風”でクラウドに。パーソルテンプスタッフが挑むアプリリフト