PERSON

営業×生成AI―法人マーケティング部が挑む仕組み改革とグループ成長戦略

2025年9月26日(金)、パーソルホールディングスが主催する勉強会『複雑な業務をAIでどう解消する?300商材を扱うインサイドセールス変⾰事例から学ぶPM‧PdMの設計ノウハウ』に、パーソルホールディングスの波多江浩之が登壇しました。

AIを自社の業務構造にどう組み込むべきか、導入後、いかにして組織全体に浸透を図ればよいのか、その壁を前に思い悩むPM、PdMは少なくありません。そこで今回は、300を超える商材を抱えるパーソルグループがAIを活用してインサイドセールス業務を変革した事例をもとに、AIを競争力へと変えていくための設計ノウハウを紹介しました。

今回は、当日お話しした内容から一部抜粋・編集の上でご紹介します。

※本記事に記載している情報は、2025年9月時点のものです。

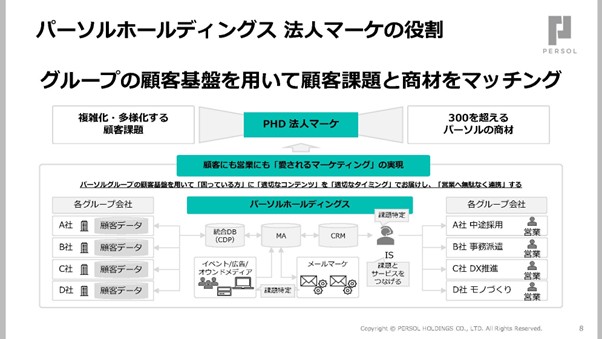

パーソルグループは国内37社、海外111社で構成されており、人材系サービスをはじめ、ヘルプデスクなどのBPO、ITエンジニアリング、製造業向けの製品開発請負、人材開発、組織開発といった人材育成領域まで多岐にわたるサービスを展開している。

これらグループ企業を束ねるのがパーソルホールディングスだ。その中で法人マーケティング部の役割とは、顧客の課題に応じて最適な商材をグループ各社からマッチングさせることにある。

波多江は自身が取り組む法人マーケティングを「顧客」「課題」「商材」の3つの“幅の広さ”で特徴づける。

1.相対する顧客の幅が広い

取引先は人事部門だけでなく、経理・開発・営業・研究など多岐にわたる。

2.顧客の課題の幅が広い

採用にかぎらず、育成・DX・コスト削減など多様な課題に対応する必要がある。

3.取り扱う商材の幅が広い

300を超えるサービスを扱い、常に増減やアップデートが発生している。

これらの要素が絡み合うことで、顧客課題と商材の最適マッチングは極めて高難度だった。

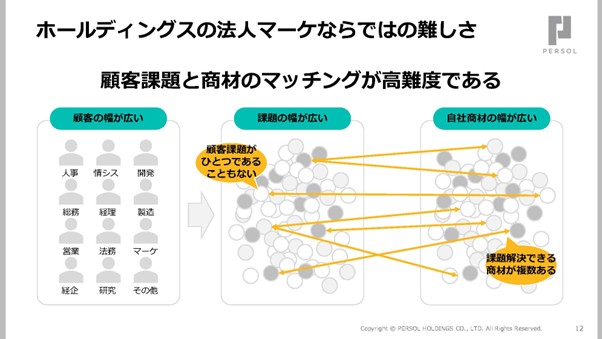

顧客も課題も商材も「幅が広い」からこそ、パーソルホールディングスの法人マーケティング部には、ならではの難しさがある。顧客の課題と商材のマッチングに「唯一の正解」が存在しないのだ。顧客の課題を解決するための商材が複数存在し、さらに自社商材は常時増減・アップデートを繰り返している。その中から顧客の課題に最も適した商材を見つけ出す作業は、非常に難易度が高い。

このような複雑で高難度のインサイドセールス業務は、これまで同社では電話による営業、すなわち「人」に依存した仕組みによって成り立っていた。

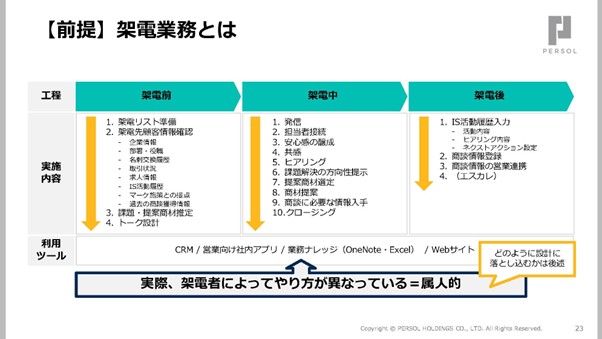

架電業務には「架電前」「架電中」「架電後」といった工程があり、架電者ごとに自分のやりやすい方法で業務を遂行していた。「インサイドセールスは架電者に依存し、かつ架電者ごとにやり方が違うという属人的な側面が強かった」と波多江は振り返る。

大量の商材情報を把握し、複雑な架電業務を理解して適切なマッチングを行えるようになるまでには、架電者の育成に多くの時間が割かれる。その一方で架電業務の多くを派遣社員が担っていたため、人員の入れ替えが頻繁に発生していた。

業務が高難度であるがゆえに育成に時間がかかり、育ちきる前に離職してしまうことで、またゼロから育成し直す。この悪循環によってマッチング精度がなかなか上がらず、インサイドセールスの現場では積年の課題となっていた。

「架電業務の管理者から『研修が追い付かない』という声を聞き、人に依存した体制の限界を感じた」と波多江は振り返る。

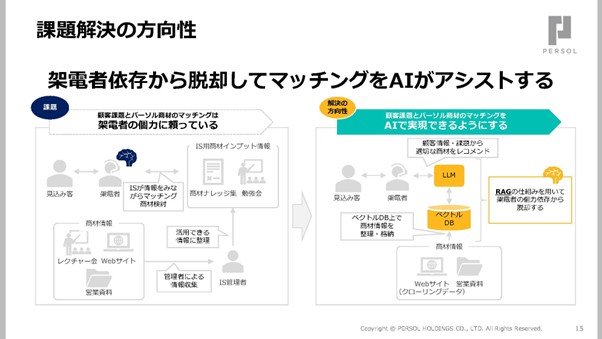

そこで着手したのがAIの導入だった。目指したのは架電者のスキルや経験に頼らず、誰もが高精度な提案が行える仕組みの構築。RAG(検索拡張生成)の仕組みを用いて、顧客課題とパーソルグループの商材のマッチングをAIがアシストすることで、業務の属人化からの脱却を図った。

2023年後半から開発が進められたインサイドセールスアシスタント機能「CONNECTIS(コネクティス)」は、すでに架電業務の現場に実装され、現在は機能拡張を目指すフェーズにある。

「CONNECTIS」はCRMに蓄積された顧客情報から課題を抽出し、最適な自社商材をレコメンドしてくれる。さらに、対話型AIを活用して架電中のトークスクリプトを自動生成・提示する機能を備えるなど、日々進化を続けている。

属人化されたマッチング業務からの脱却という課題に対し、今では「なくてはならない存在」として現場を支えるまでになっている。

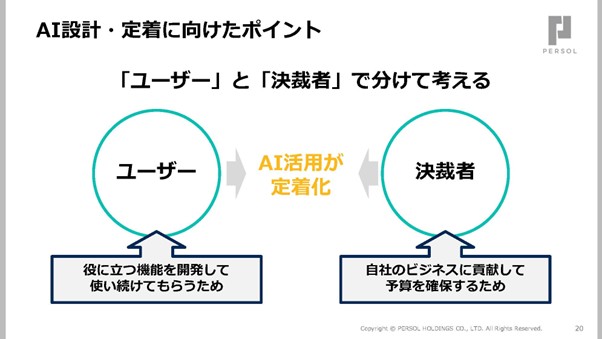

「CONNECTIS」の導入がスムーズに進められた経験から、波多江は課題解決に向けたAI設計および定着におけるポイントは、まず「ユーザー」と「決裁者」を明確に分け、それぞれにアプローチすることだと語る。

AI導入の場面では、どうしても機能の検討やユーザーに使ってもらうための施策に目がいきがちだが、開発を継続的に進めるためには、人員や資金の確保といった決済者側の理解が不可欠である。波多江は「この視点を軽視してしまうと、プロジェクト自体が前に進まなくなる」と強調する。

複雑な業務をAI設計に落とし込み、定着へとつなげるためには「ユーザー」「決裁者」双方へのアプローチが欠かせない。

波多江はまず「ユーザー」視点での考慮すべきポイントとして「事前準備」「要件定義・開発」「運用定着」の3つのフェーズに分け、具体的に解説した。

事前準備においては開発手法と開発パートナーの選定が最初の重要な分岐点となる。

波多江は「AIは自分で触れば触るほど、おもしろくなっていく。その気持ちは理解できる」としながらも、「自分でゼロから開発したいという思いが先行しすぎているケースが少なくない」警鐘を鳴らす。

開発手法を検討する際、パッケージ開発とスクラッチ開発を比較すると、開発スピードの面で優位に立つのはパッケージ開発であることは容易に想像できる。ただ開発は、「作って終わり」ではなく、ユーザーが使い続けられるように保守・運用を維持することも重要だ。エラー対応や改善要望に迅速に対応できる体制を含めて、どちらの手法が自社に適しているかを判断しなければならない。

同様に開発パートナーを選ぶ際にも、波多江は「自分でやりきることに固執するがあまり、スピードが落ちるようでは本末転倒」だと強調する。

「ユーザーの要望に対応するための改修が3カ月後になる、という状況では遅すぎる」と指摘。AIの進化スピードにリアルタイムで対応できる情報収集力と、ユーザーの要望を即時に反映できるスピード感を重視し、それを自社で補えない場合は、迷わず外部パートナーを頼る決断が吉と出ると語った。

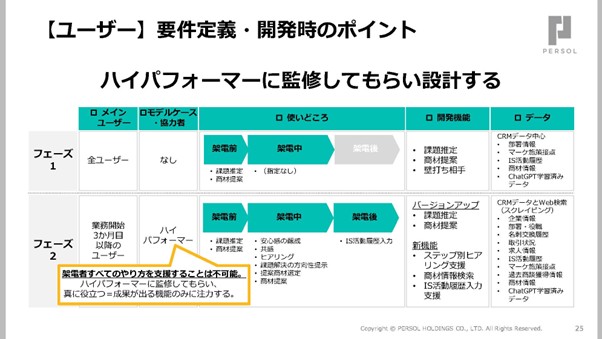

パーソルホールディングスの架電者によるインサイドセールスは、属人的であるがゆえに、すべての架電者のやり方を十分に支援するための要件定義は難しい。そこで、波多江は機能のバージョンアップや追加において、現場で高い成果を上げるハイパフォーマーに監修を依頼しており、その効果を実感している。

ハイパフォーマー監修を得ることで、本当に必要とされる機能だけに集中できるメリットが一つ。加えて、監修者となるハイパフォーマーを選ぶ際には、商談獲得件数などの定量的な数値だけではなく、「周囲から信頼・尊敬を得ている人物か」という定性的な評価も重視することがポイントだ。

AIによる業務変革は、ユーザーにとって従来のやり方が大きく変わることを意味する。そのため、現場では一定の抵抗感や戸惑いが生じることは避けられない。

そうした状況で、「誰もが認めるハイパフォーマーが監修しているから信頼できる」と伝えられることがユーザーの心理的ハードルを下げ、導入初期の受け入れをスムーズにするカギになる、と波多江は語る。

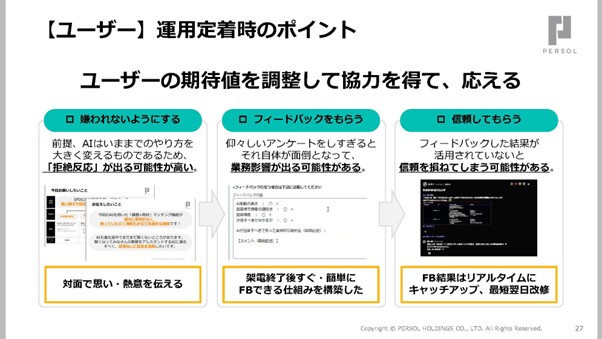

開発が完了し、運用フェーズに入ると、次の課題は「どう定着させるか」になる。波多江はこの段階で「ユーザーに嫌われないこと、そして協力者になってもらうこと」を意識したという。

AI機能導入によって業務が発生すると、拒否反応があることは少ない。波多江は、その対応を現場任せにせず、自ら足を運び、導入の意図や目的を自分の言葉で伝える努力を惜しまなかったという。

「なぜこの機能を開発したか」「どうすれば現場の助けになるか」「一緒により良いものを育てていきたい」──そうした思いを直接伝えることで、ユーザーの共感が得られるよう努めたそうだ。

「ロジックだけで人は動いてくれない。まずは嫌われないことが大切」と波多江。このようにAI活用を現場に定着させるためには、誠意ある姿勢で信頼を築くことが欠かせない。

また、ユーザーからフィードバックを得る仕組みも工夫した。業務に支障をきたさず、簡単に意見を送れる仕組みを整備することで協力者を増やしていった。さらに、そのフィードバックを即日〜翌日レベルで反映するスピード感を意識し、改修を繰り返した。「自分たちの声が届き、すぐに対応してくれる」という体験が、ユーザーとの信頼関係を生み、結果的に運用定着の原動力になったと波多江は語る。

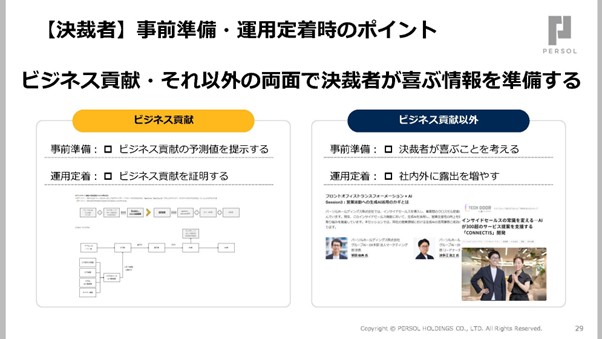

次に「決裁者」に向けたAI設計・定着へのポイントとして、波多江は「ビジネス貢献の証明から逃げない」ことが大切だと語る。

AI導入の成果を売上や利益に結びつけて説明できなければ、プロジェクトは継続的にサポートしてもらいづらい。そのため、準備段階で決裁者に対し、想定されるビジネス貢献の予測値を提示し、運用開始後は実績として貢献度を可視化することが重要になる。

ただし、AI活用の効果がすぐに数値として表れるわけではない。導入から収益化までには一定の時間がかかるため、短期的な利益だけでなく、長期的な価値をどのように説明するかもカギとなる。

「CONNECTIS」の場合、先進的なAI機能を自社で開発・実装していること自体が、企業ブランディングにつながる側面があると波多江は語る。そうした認知価値を決裁者に理解してもらうことで、開発段階から運用フェーズまでスムーズに合意形成を進められたという。現在、波多江は社内外での露出を増やし、パーソルグループ全体のDX推進における事例として発信する活動に注力している。

最後に波多江は、「CONNECTIS」の設計から運用までの経験を通じて得た教訓を3つにまとめた。

1.ユーザーにAIの使い方を丸投げしない

ユーザーは、もともと複雑な業務を回すなかで新たな仕組みに対応しなければならない。そのため、「新しい機能を作ったから、使ってみてください」と一方的に伝えるだけではうまく行かない。ユーザーとともに改善を重ね、伴走する意識で取り組むことが大切だ。

2.AI活用は「投資」である

AI導入には、人員も資金も必要だ。開発規模が大きくなるほど、当然ながらコストも増える。

その費用は売上や利益から生まれるものである、という意識を持ち、投資の先にリターンを生み出す責任感を持つことが不可欠だ。

3.売上・利益に貢献することを常に意識する

AIはあくまで手段であり、目的はビジネスの成長にある。プロジェクトの推進力は「どのように利益を生み出すか」を明確に描けるかで変わる。この意識を持ち続けることが、継続的な改善と組織的な支援につながる。

Q&Aセッションでは、波多江がイベント参加者からの具体的な質問に回答した。その一部を紹介する。

Q.

開発にあたりUI/UXの面で意識したポイントは?

インサイドセールスの架電業務では、いかに多くの顧客と効率的にコンタクトをとるかが重要です。どんなに便利な機能でも操作に手間がかかるようでは使ってもらえません。

そのため、「#〇〇」のような短いテキストコマンドでAIとやりとりできるよう設計し、ユーザーが最小限の工数で操作できるUI/UXを重視しました。AIが日常業務に自然に溶け込み、使うことがストレスにならない体験を意識しています。

Q.

ハイパフォーマーの方は業務が忙しそうだが、協力はスムーズに得られたのか?

今回のプロジェクトに限らず、インサイドセールスの運営全体で前向きな雰囲気づくりを重要視してきました。

例えば四半期ごとの表彰制度や、チーム対抗の架電アポ獲得大会など、モチベーションを上げつつ楽しく働ける環境づくりに普段から取り組んでいます。そうした文化があったので、ハイパーフォーマーへの監修依頼にも快く、積極的に協力してもらえたと感じています。

Q.

AIを投資と捉えた場合、開発を内製化した方が投資額を抑制できるが、内製と外注の比率はどれくらいなのか?

開発は、すべて外注です。 たしかにコスト抑制の観点では内製化した方が望ましい部分もありますが、開発スピードを犠牲にするリスクの方が大きいと判断しました。AIの進化はとても速いので、開発スピードを最優先に考えています。

Q.

現場でAI導入に対して反対意見はなかったのか?

AI導入が始まった当初は、むしろ「やってみたい」という声が多く、強い反発はありませんでした。ただし、グループ内の複数事業部で類似のAI活用プロジェクトが並行して進むようになると、全体最適をどう実現するか、統制をどう取るかという課題が浮かび上がってきました。今後はその点を意識しながら、グループ全体のシナジーを最大化していく必要があります。

Q.

「CONNECTIS」の今後の展望は?

現在はインサイドセールス領域での活用が中心ですが、今後はパーソルグループ各社への展開も視野に入れています。パーソルグループ全体で得られるデータを連携し、顧客接点全体をAIで支援するエコシステム構築を目指しています。

具体的な質問が多く寄せられ、参加者とともに学びを深めることができたイベントとなりました。今後もイベントやTECH DOORにて、パーソルグループのプロジェクト推進について紹介していく予定です。

※レポート内容は開催日時点の情報です。

パーソルホールディングス株式会社

グループAI・DX本部

法人マーケティング部

リードナーチャリング室

室長

2009年にトランスコスモス株式会社に新卒入社し、VOC活用に向けたコンサルティング・分析業務に従事。2017年より株式会社ビズリーチにてBtoBマーケティング領域全般に従事し、その後、IS企画として業務改善に取り組む。2021年にパーソルホールディングス株式会社に入社後は、マーケティングオートメーション・インサイドセールス領域を中心にグループシナジー最大化の実現に注力している。直近は、生成AIを活用したインサイドセールス業務の高度化を推進中。

1

STRATEGY

【後編】未来の“はたらく”を変革する——パーソルホールディングス×パーソルクロステクノロジー 両本部長が語る、AI戦略と共創の最前線

2

PROJECT

わずか10カ月で開発・導入を実現。データドリブンなタレントマネジメント基盤を形にした舞台裏

3

PROJECT

課題の本質をとらえ、伴走型の支援を―コンサルティング×テクノロジーで拓く、地域共創の最前線

4

PROJECT

生成AIによって「女性のはたらき方」が変わり始めた―クラフター小島氏×パーソルテンプスタッフ朝比奈対談

5

PROJECT

30を超える基幹システムを“無風”でクラウドに。パーソルテンプスタッフが挑むアプリリフト