PROJECT

グループ全体のインターネットのセキュリティを確保するプロキシ更新プロジェクトー大型リプレースの舞台裏

パーソルグループは、中期経営計画2026において「”はたらくWell-being”創造カンパニー」として個人の「はたらく機会の創出」を掲げ、 “はたらく”にまつわるさまざまな社会課題に向き合っています。また、事業成長のエンジンとして「人的資本」「テクノロジー」「ラーニング」が掲げられており、テクノロジー人材の育成は社内外の両面で取り組むべき重要テーマとして設定されています。

2023年12月にリリースされた「エンジニアパス」は、若手エンジニアの現場育成を支援するサービスです。今回は「エンジニアパス」のサービスオーナーである、パーソルキャリアの中矢にインタビュー。事業立ち上げに至るまでの過程と、苦労を経て誕生した「エンジニアパス」の魅力と展望について、詳しく話を聞きました。

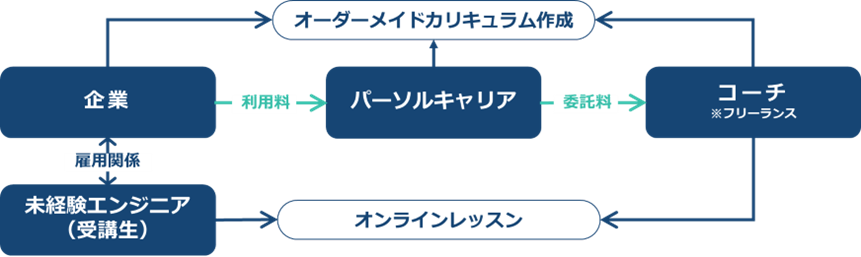

「エンジニアパス」は、ITエンジニアの人材不足という社会課題に対する新たなソリューションとして「企業内でのITエンジニア育成の支援」を提供する、パーソルキャリアのサービス。社内でITエンジニアの育成をおこなう企業に対して、「エンジニアパス」に登録しているコーチが、企業の業務実態に沿って、育成対象に合わせたオーダーメイドのカリキュラムを作成、オンラインOJTを行う。

教えられる側、教える側の課題の課題解決を通じて、企業のITエンジニア人材の育成や確保における課題を解消する。新規事業創出プログラム「Drit(ドリット)」を通じて事業化を実現した。

「エンジニアパス」サービスサイト:https://www.persol-career.co.jp/service/business/engineers-path

―まずは、今回新たに立ち上げられた「エンジニアパス」とはどのようなサービスか、概要から教えていただけますか。

「エンジニアパス」は、エンジニアの現場育成を支援する教育サービスです。

エンジニア不足やエンジニアの採用難で困っている企業を助けたい、未経験からエンジニアにチャレンジする方が「自分には向いていない」と諦めずに済む状態を実現したいという思いで、グループ会社であるパーソルイノベーションの新規事業創出プログラム「Drit」を活用して立ち上げました。

―エンジニア育成の課題に着目し、エンジニアの現場育成支援というアイディアを考案するに至った経緯とは?

私には、かねて「いつか事業の先頭で旗を振る人になりたい」「自分の考えたソリューションでユーザーの方々の困りごとを解決したい」という思いがあって。パーソルキャリアでWebサービスのプロダクトマネジャーとして企画や開発の取りまとめを担う中で、日頃から「誰かがこんなことで困っている」「もっとこうなったらいいな」という気づきやアイディアを書き留めていたのです。

今回のサービスの種となったのはそんな気づきを経て、“パーソルキャリアが強みとしている採用以外の領域で新たにサービスを立ち上げることで、これまで解決できていなかった領域の課題を解決できるのではないか?”と思ったことがきっかけです。

営業のメンバーが力を尽くしてサポートさせていただいても、経験者が採用できない。要件の緩和を考えながらそのまま頑張り続けるか、新卒や未経験採用への方針変更を検討するも育成体制が社内になく舵を切れない。そんなお客さまの存在を目の当たりにし、何か助けられる方法はないかと考え出したことから、試行錯誤を経てエンジニアの現場育成支援というアイディアに辿り着きました。

―アイディアが生まれてから、どのような過程を経て社内起業に至ったのでしょうか。

SNSや外部サービスを活用して企業や個人へのインタビューを重ね、「歴戦のベテランエンジニアたちは、どうやってそのスキルや知識を身につけたのか」を探ってみることからスタートしました。すると、皆さん「私はOJTで育ってきました」とおっしゃるんです。つまり、現場の業務の中でいろいろな課題にぶつかりながらそれを乗り越え、現場業務を知りスキルを身につけている、ということですね。

こうしてOJTが育成に大きく寄与することは分かったのですが、「では良いOJTとは何か」というと、経営者や採用・研修の担当者からも、現場の皆さんからも明確な答えは得られず、「現場業務に飛び込んでもらっているだけ」というのが実態だったのです。

この曖昧さに着目し、“エンジニアが上手に育つOJT”を仕組み化してどんな企業でも使えるような形にしよう、という考えを軸にサービス内容を組み立てていきました。

新規事業創出プログラム「Drit」の審査を通じて、ユーザーへの提供価値や投資対効果などの観点を少しずつ鮮明なものにブラッシュアップしていき、ついに事業化を実現することができました。

―試行錯誤を経て立ち上がった「エンジニアパス」について、ターゲットやサービス内容を詳しく教えてください。

「エンジニアパス」は、システムの受託開発を手がける中小企業、中でも特に50〜100名ほどの規模の企業向けサービスです。

新卒や未経験者、また「ITヘルプデスクの経験があるがアプリケーション開発はしたことがない」といった微経験者*を採用して育成していこうという取り組みを、“OJTの再現”を通じて支援します。

* 微経験者:実務経験はないが、軽微なエンジニアスキルがある方を指す

―“OJTの再現”とは? 具体的に、どのような仕組みで育成支援を行うのでしょうか。

まずはヒアリングを行い、「現場のシステムはどのようなもので、どの言語を使っているのか」「初めに新人エンジニアに任せたい業務は何か」「1年後、どのようなエンジニアに育ってほしいか」などを明確にします。

そういった現場業務の実態やお客さまのニーズをふまえて、カリキュラムをフルカスタマイズでお作りし、そのカリキュラムにもとづいた1日2回のコーチングを2〜6ヶ月間実施します。

朝のミーティングで課題を受け取って実際に取り組み、先輩からレビューをもらったり分からない部分を質問したりしながら課題をクリアしていく。そんな一般的なOJTにおいて行われていることをまさに“再現”し、脳に汗をかく時間とサポートを受ける時間を組み合わせて成長を後押しするサービスになっています。

―他の教育サービスにはない強みはどのような点にありますか?

PythonやJavaなど特定の言語に特化した既存の教科書という枠に当てはめることなく、現場で実際に使われているソースコードや開発資料を使って育成支援を行う点です。「現場の業務もそこで必要とされる技術も、新人の素質もそれぞれに異なる」という前提に立ち、その現場、そのシステム、その新人エンジニアに合わせたフルカスタマイズのサポートを行うことを強みとしています。

―エンジニア不足という課題を解決するほか、どのような方にどのような価値を提供できるとお考えですか?

まず新人エンジニアに対してご提供するのは、教育の充実という価値です。「エラーが出ているけれど、先輩が忙しそうで質問しづらい」「もっといろいろなことを教わりたい」といったもどかしさを解消し、「エンジニアとしてやっていけそうだ」という自信を身につけていただく後押しをします。

現場の視点では、エンジニア不足を解消して「作りたいものが作れる」状態を実現するのはもちろんのこと、リーダー人材のキャリア形成のサポートにもつながると考えています。「エンジニアパス」が代わりに育成を担い、「後輩の育成のためにリーダーがその現場に留まらなければならない」という制約をなくすことで、組織に“リーダーが自分のやりたいことにチャレンジできる余白”が生まれるはずです。

そして実は、「エンジニアパス」によるメリットは、ユーザー企業のみにもたらされるわけではありません。ユーザー企業に開発を委託するクライアントの視点で見ると、育成にベテランエンジニアの工数を取られて開発効率が落ちることがなく、さらにしっかりと現場業務に沿ったスキルを身につけた新人エンジニアが加わることで、開発スピードや規模の向上を期待ができます。「エンジニアパス」を使って育成を行うことに同意いただければ、発注側にも大きなメリットのあるサービスなのです。

―「エンジニアパス」の現在地を教えてください。

着実かつ丁寧に事業化に向けた動きを進める中で、現在はサービスの販売を積極的に行っています。

試行錯誤しながら取り組む中で、いくつか課題も見えてきました。

一つは、育成のために現場のソースコードや開発資料をご提供いただく、つまりユーザー企業がクライアントから得た情報を一部開示いただくことの難しさです。開発を再委託する際のようなアクセス権限やアカウントは不要で、新人エンジニアが担当する部分のみ情報をいただく形ではあるのですが、ハードルを感じるユーザー企業が一定数いらっしゃいます。

これに対しては、現在クライアント側のPMにアプローチする方法や、ターゲットを事業会社にまで広げる選択肢などを検討しています。

もう一つは、リード獲得にまつわる課題です。現場育成を支援する「エンジニアパス」は、パーソルグループがお付き合いさせていただいている採用担当者の方々の業務からは少し離れるものです。そのため今後は経営者や事業責任者など、「会社を安定させたい」「事業を大きくしたい」という根本的なニーズをお持ちの方に商品の魅力を伝えていこうと考えています。

―事業の先頭で旗を振る人になりたいという思いを叶えられた今、ここまでのプロジェクトを振り返っていかがですか? 率直な思いをお聞かせください。

普段の業務や育児もしながらの取り組みで辛い部分もたくさんありましたが、非常に面白いというのが率直な感想です。自分が叶えたいと思っていたことが実現し、それが社会やお客さまの役に立ち、その対価が得られるという点で、人生を豊かにしてくれる素晴らしい仕事だと感じながら取り組んできました。

また今回事業を作る、つまり誰かがはたらく場所を作るということを経験して、キャリアの選択肢が一気に広がったなと。今後どの会社にいても同じようにイントレプレナーとして仕事を作っていけるという手応えを感じています。

―ありがとうございます。それでは最後に、「エンジニアパス」を通じてどのような社会を作っていきたいか、中矢さんが描く世界観を教えてください。

やりたいことに挑戦している人を、しっかりとサポートできる社会になったらいいなと思います。

私は営業職からキャリアをスタートして途中からWebの世界に入り、制作会社のWebディレクター、事業会社のプロダクト企画と歩んできましたが、自分自身もキャリアチェンジをするタイミングでエージェントに「あなたが経験したことのない職種の案件は紹介できない」と言われた経験があるのです。今では即戦力を求める企業の状況も理解できますが、何か新しいことにチャレンジしようという思いを“can”の視点のみで判断されてしまう悔しさが自分の経験から分かるのです。

ITの仕事は学歴や職歴、出自に関わらず、その身一つで多くの人の役に立てる非常におもしろい仕事です。だからこそ、「エンジニアパス」では誰かの新たなチャレンジや、チャレンジしたいという純粋な気持ちを応援できる仕組みを整えていきたい、そしてその仕組みを広げて一人ひとりのチャレンジをサポートできる社会を実現したいと思っています。

そして私自身もエンジニアパスの事業を通じて、このおもしろい世界に飛び込むエンジニアを応援できればと思っています。

取材=伊藤秋廣(エーアイプロダクション)/文=永田遥奈/撮影=合同会社ヒトグラム

(2023年12月時点の情報です。)