PROJECT

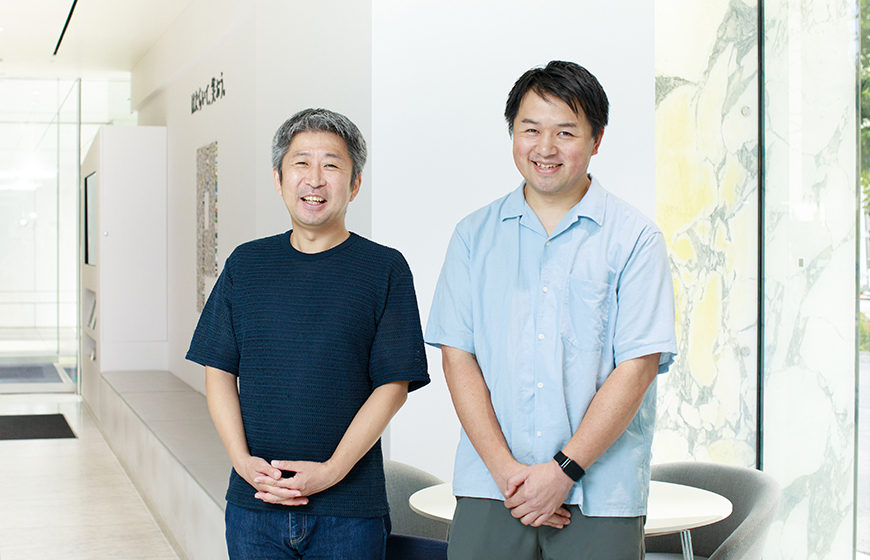

国内38社6万人の業務基盤を支えるビジネスITアーキテクト部が挑む業務改革とは?

パーソルホールディングス株式会社

グループAI・DX本部 ビジネスITアーキテクト部

テッククオリティ&イノベーション推進室

室長

食品流通会社と外資系人材派遣会社の社内SEを経て、2022年10月にパーソルホールディングス入社。社内ITコンサルタントとして、バックオフィス部門の業務DXを推進する。現在はテッククオリティ&イノベーション推進室室長として、時代に合わせたITガバナンスの策定やサーバーインフラの改善に挑んでいる。

パーソルホールディングス株式会社

グループAI・DX本部

ビジネスITアーキテクト部

テッククオリティ&イノベーション推進室

シニアコンサルタント

フリーランスや独立系SIerのインフラエンジニアなどを経て、2022年8月にパーソルプロセス&テクノロジー(現パーソルクロステクノロジー)に入社。パーソルホールディングス内のITインフラ環境運用保守に従事する。2025年4月にパーソルホールディングスに転籍。現在はITガバナンスの策定やサーバー管理の自動化ソリューションの導入に携わっている。

ビジネスITアーキテクト部は、パーソルホールディングスの人事や財務など、業務部門のDXを通じてグループ各社の業務効率化を推進してきた組織です。ところが、自らの運用体制は長らく非効率なままでした。

今回紹介する「IT運用保守改革プロジェクト」は、まずは着手することが大事だったDX第1章から、効率的な運用を実現するDX第2章へ向けた端緒になる取り組みです。その実像と今後の展望について当事者に話を聞きました。

菅井

ビジネスITアーキテクト部では、「グループ共通業務やホールディングスのデジタル化推進を通した不便の解消とデータ利活用の推進」というミッションのもと、業務機能ごとに組織を分け、ITによる担当業務の改善に取り組んでいます。テッククオリティ&イノベーション推進室ができるまでは、サービス品質の維持・向上は、各室の裁量で行われていました。

しかし、テクノロジーの進歩が速まるなかで、各室に任せきりでは、提供品質のバラツキや投資の重複を生みがちです。そこで、テクノロジーをサービス品質に転化するための組織としてテッククオリティ&イノベーション推進室が生まれました。

菅井

いまお話したように、ビジネスITアーキテクト部は、人事や財務をはじめとする各業務部門のDX推進役を担い、一定の成果を挙げてきたものの、その舞台裏は属人的なところも多く、効率的な組織運営とはいい難い状態でした。簡単にいえば、自らのDXは後回しだったわけです。

つまり今回のIT運用保守改革プロジェクトは、ビジネスITアーキテクト部が「紺屋の白袴」状態から抜け出すために必要不可欠な取り組みでした。

菅井

たとえば、現在運用しているサーバーや、導入済みのソリューションの総数を調べるだけでもとても時間のかかる状況でした。そもそも運用するシステムが多い上、管理するサーバーの数は年々増加の一途を辿っており、台帳の更新も滞りがちだったからです。また、ビジネスITアーキテクト部所属のメンバーのうち約9割が3年以内の入社者でまだまだ社歴が浅いという状況も効率的な組織運営の妨げになりつつありました。

そこで2024年の夏から数名の有志とともに、アナログで属人的な運用保守プロセスを見直してDXを実現する。IT運用保守高度化プロジェクトのはじまりです。

菅井

はい。当時私はホールディングスBITA室のマネジャーとして、ITコンサルタントを束ねる立場でした。その業務の中の一つにサーバーの運用保守部隊をコントロールする役割も任されていました。

ここにいる関は、当時、サーバーの運用を委託していた、パーソルプロセス&テクノロジー(現パーソルクロステクノロジー)のインフラエンジニアで、このプロジェクトを推進した主要メンバーのひとりです。

関

2025年4月からはパーソルホールディングス所属ですが、それ以前はグループ会社でサーバーを運用する側にいました。現場を預かる身として、ビジネスITアーキテクト部からサーバー管理の委託を依頼されるたびにありがたさを感じる一方、根本的な課題が頭を離れませんでした。

関

もしサーバーが頻繁に落ちれば業務システムが止まり、業務が進まなくなります。サーバーの健全な運営が事業継続の重要な要であるのは間違いないのですが、正常に動くことが当たり前の業務であり、インフラエンジニア個人の成長には貢献しづらくなっているのも事実です。技術の進化により深い専門知識が要求されなくなった一方、煩雑で人手を強いる作業がメンバーの負担になっていたからです。

少子高齢化でインフラエンジニアのなり手が減るなか、いつまでもこうしたやり方は通用しないだろうという思いがありました。

菅井

サーバーの運用保守をグループ会社に委託すれば、われわれは作業から解放されますが、委託には相応の支出が伴います。年々増え続けるサーバー管理費用を考えると、いつまでもこうしたやり方を続けることはできないと考えました。ビジネスITアーキテクト部のメンバー自身がサーバーを管理する方法を模索したのですが、結果は芳しくありませんでした。メンバーにとっては慣れない仕事ですし、根本的な課題解決にはならないからです。

関

私がいたチームはオペレーター主体の組織ですから、委託された案件の実施には慣れていても、現場が率先して自らの仕事を中断してまで、業務を刷新しようという意識にはなかなか至りません。だからといってこのままでいいとも思えず、フラストレーションは溜まる一方でした。

菅井

プロジェクトをはじめるきっかけになったワークショップで、その時に関が「これからの時代、サーバーの運用は人任せではなく、ITソリューションに任せるべきでは?」と話していたことでした。実は私もこの数カ月前に運用自動化を実現する製品の紹介を受けて同じ結論に達しており、実現するソリューションや一緒に進めてくれる仲間を探しはじめていたからです。

関

私としては、手のかかるわりに成長につながりにくいサーバー管理からメンバーを解放したい一心でした。社内で「5年後、どんな仕事をしていると思う?」と聞くと「同じ仕事をしていると思う」と答える人も多く。メンバーの成長を促す意味でも、ドラスティックな変革が必要だと思っていました。だから「運用自動化」を提案したんです。

菅井

とても心強かったですね!現場にも同じ考えを持つ人がいるなら、サーバー管理の自動化は実現できると思いました。それが2024年7月のことです。この時点では、正式なプロジェクトとして導入できる保証はなく、あくまでもPoCとして菅井個人の判断ではじめた取り組みにすぎませんでした。

とはいえ、課題を抱えているサーバー管理を、運用側の頑張りで凌いでいるのは知っていましたし、保守費用も上がる一方です。それで、まずはできることからはじめることにしました。

関

もし、サーバー管理が自動化されれば、もちろん運用業務の発注は少なくなります。それならもっと価値ある仕事をすればいいだけの話ですよね。人が管理しなければ、運用コストは大幅に下がる。

一方で、サービス品質は上がり、メンバーの教育コストも不要になるので、マクロで見ればパーソルグループ全体の利益にはかないます。それで菅井のサポートに回ることにしたんです。

菅井

ワークショップの中で課題となっている領域を洗い出し、これらに対応するソリューションを選定することからはじめました。最終的に選んだのは、需要に応じてインフラリソースを最適化するツール、アプリケーションやサーバー環境を可視化し異常検知を自動化するツール、IT資産を可視化し管理するツール、サーバー攻撃の可能性を可視化するツールの4製品です。いずれも世界的に有名なテクノロジーリーダー企業の製品になります。

菅井

同社の製品を選んだのは、グローバルでの実績やサポートの手厚さに加えて、製品同士が連携できるのでシナジーが高いと感じたからです。結果的に、今回の課題解決にもつながりましたし、ライセンスがシステム課金だったので、人数の多いビジネスITアーキテクト部にはコスト面でも合っていました。

関

承認までの期間を含めて、3カ月~半年のPoC期間を経て導入が決まりました。現在は、残りの1つのツールのPoC期間中となります。

菅井

いまは先にPoCを終えた3製品の導入に取り組んでいる段階ですが、今秋には運用を開始できるスケジュールになっています。

菅井

勇気を出して始めたというよりも、現実的に考えて「今やっておかないと、後でもっと大変になる」と思ったんです。サーバー管理のコストは年々増えていて、それをちゃんと管理する仕組みもないまま、DXが進むほど費用がかさんでいく状況でした。

会社として、いつまでもIT予算が右肩上がりで増え続けるわけにはいきませんし、いずれどこかで制限がかかるのは明らかです。そうなったときに、品質を落とすような選択をしなくて済むように、今のうちから効率化を進めて、同じ予算でもっと広く、もっと質の高い仕事ができるようにしておく必要がある——そんな思いで、このプロジェクトに取り組みました。

関

仮に、もしサーバー管理の不備が原因で、何らかのインシデントが発生したら、パーソルグループの社員はもちろん、その先にいるお客さまや取引先にも迷惑をかけてしまいます。インシデント後のフォレンジック調査にも膨大な時間と労力、コストが必要になるでしょう。

まずはそのリスクをなくし、肩の荷を下ろしたかったというのが正直なところです。「運用業務を引き継いだだけなので、私たちのせいではありません」だなんて、口が裂けてもいえませんからね(笑)。

菅井

昨日と同じことを繰り返すのが正しいとは限りません。状況に応じて、やり方を変えていくことが必要だと思っています。「昨日の当たり前」を「今日の当たり前」にしない——そんな気持ちで仕事に向き合っています。変革やチャレンジは、常に続けていくものです。

ITをうまく活用すれば、ひとりの成果にもっと広がりを持たせることができます。そうした取り組みが積み重なっていけば、会社全体も確実に良くなっていくはずです。

このプロジェクトを通じて、一人ひとりの意識も変えていきたいと思っています。オペレーターとしての役割にとどまらず、管理者やプランナーといった上流工程を担えるような意識とスキルを持ってもらいたい——そんな思いで取り組んでいます。

関

「AIが人の仕事を奪う」という論調を耳にすることがありますが、私はAIをはじめとするITに任せた方がうまくいくなら任せるべきだと思うんです。人はその上で、自分にしかできない仕事を見つければいい。いまある仕事が突然なくなることだってあり得るわけですから、いつでも対応できるよう準備を整えておくべきだと思います。

そういう意味では、人間がサーバーやインフラの運用に関わる比率を下げることは、コスト削減やサービス品質の向上だけでなく、私たち一人ひとりが自分のキャリアについて考えるきっかけになるのではないかと思います。

菅井

仮の話ですが、来年度にDX投資予算の上限に制限がかかったとします。担当者は自分が把握している予算から、なんとか上限に収まるようにコストを削ろうとするはずです。

しかし、全体から一律にコストを削ってしまったら品質に影響が出るかもしれません。むしろコストを掛けるべきところを削り、さらに削るべきコストが温存されてしまう可能性もあります。でも、明確なエビデンスがあれば、そうした心配はなくなりますよね。IT投資を最適化し、継続的にコストを削減していくためにも必要だと考えています。

関

経験や勘といったあやふやな基準ではなく、明確に数字で示せれば、説明責任も果たせます。こうした仕組みによって、さらに低コストで高品質なインフラ運用が可能だということを証明したいと思っています。

菅井

現場が挙げた業務改善案を上司がちゃんと聞き届けてくれることですね。取り組みの意義と効果について説明を尽くせば「やってこい」と背中を押してくれますし、予算も権限も与えてもらえます。

今回紹介したプロジェクトに限ったことではなく、ボトムアップで会社をよくできる手応えが感じられるので、私はパーソルホールディングスではたらいています。

関

私も同感です!前例のないことであっても理にかなってさえいれば、納得しがたい理由でダメ出しされることはないですからね。乗り越えるべき壁は高かったとしても、乗り越えられない壁ではないと思えるのは、仕事のモチベーションにもつながっています。

今年からホールディングスに転籍となり、グループ全体を見渡す立場に就きました。これからはより一層、グループ全体をよりよくする視点でチャレンジするつもりです。

菅井

ITの力を借りて埋もれている業務のムリや無駄に光を当て、正しい意思決定ができる環境を整えたいですね。これからも仕事を通じてパーソルグループの成長に貢献したいと思っています。

取材・文=武田敏則(グレタケ)/撮影=鳴嶋由紀

※所属組織および取材内容は2025年10月時点の情報です。

※略歴内の情報は2025年10月時点での内容です。

1

STRATEGY

【前編】未来の“はたらく”を変革する——パーソルホールディングス×パーソルクロステクノロジー 両本部長が語る、AI戦略と共創の最前線

2

PROJECT

課題の本質をとらえ、伴走型の支援を―コンサルティング×テクノロジーで拓く、地域共創の最前線

3

PROJECT

AIエージェントを用いて非定型対応を効率化―KRaFTチームの「負担軽減」を目指した挑戦

4

PERSON

新任データサイエンス室長が語る――HRデータの複雑性に挑む、パーソルグループのAI活用の“今”と“これから”

5

PROJECT

半年で約100件のAIエージェント開発を実現―誰もが挑めるノーコードAI開発環境が築いた新たな市民開発文化