PROJECT

CoEとして内製開発を推進するSBUデジタル開発室-立ち上げからの歩みと展望

こんにちは。

パーソルホールディングスのグループデジタル変革推進本部 デジタル開発部 SBUデジタル開発室でアーキテクトをしている佐藤です。

TECH DOORでも私の部署のインタビュー記事が紹介されていますが、今回はパーソルホールディングスのエンジニア組織であるSBUデジタル開発室を組織と技術観点で深堀りしてご紹介させていただきます。

SBUデジタル開発室は、グループ各社のデジタル化を推進していくためにアジャイルにプロダクト開発を行う内製開発組織で、23年4月に組成されました。

前身となる室から数えると約2年半程度が経過しており、徐々にエンジニアが増えて現在(25年1月現在)は室長含む14名の組織です。

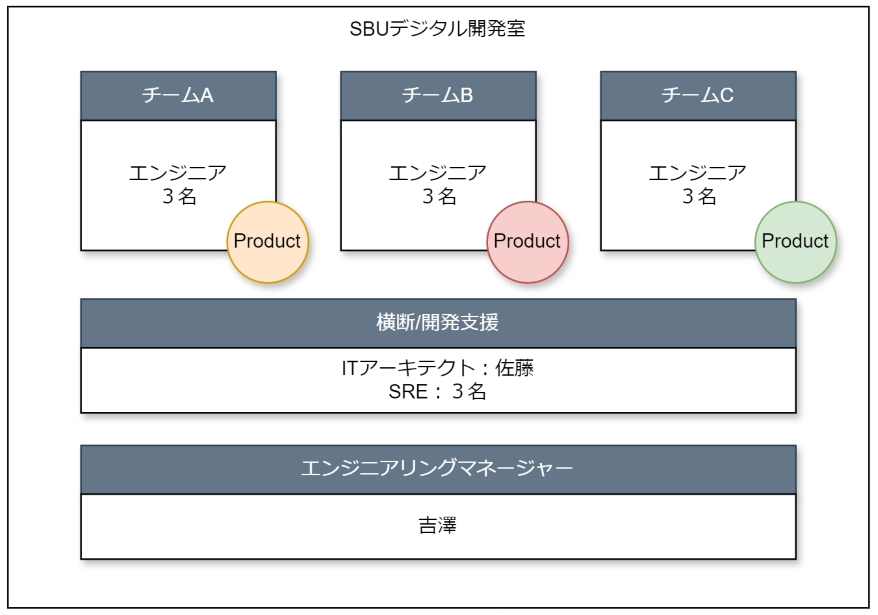

室のメンバーは中途採用の社員が100%をしめており、以下のように3ライン+横断チームで日々プロダクト開発を行っています。

立ち上げ当初は1プロダクトを全員で開発していた状態でしたが、組織が拡大するにつれて、車輪の再開発の防止や開発に集中するための共通した課題を排除するような目的でプロダクト横断で支援する体制を取っています。

詳細な組織立ち上げや今後の展望については以下の記事をご参照ください。

CoEとして内製開発を推進するSBUデジタル開発室-立ち上げからの歩みと展望 | TECH DOOR(テックドア)

2023年4月、パーソルホールディングスのCoE(Center of Excellence)内にプロダクト開発チームとして「SBUデジタル開発室」が組成されました。CoEとして行うグループ各社への技術支援の取り組みにおいて、内製開発の推進や技術的な知見をもとにした提言を行うほか、エンジニアがはたらきやすい環境づくりにも取り組んでいます。 今回は、CoEの取り組みを牽引するデジタル開発部の中桐と、同じくデジタル開発部にて、SBUデジタル開発室の室長を務める吉澤に、SBUデジタル開発室の取り組みの現在地と今後の展望を聞きました。

SBUデジタル開発室は主に社員向けの生産性向上につながるようなプロダクトをメインに開発しています。

弊社ではCHASSUという社員向けの生成AIの活用が進んでいますが、生成AIを業務特化に落とし込んだプロダクトの開発にも取り組んでいます。

“一人ひとりが目的に合わせて生成AIを活用できる環境”を目指して―パーソル社内版GPT「CHASSU」の現在地と今後の展望 | TECH DOOR(テックドア)

“業務で安心して活用できるChatGPT”として2023年8月に国内グループ38社へ展開された、パーソル社内版GPT「PERSOL Chat Assistant(CHASSU)」。そのリリース後、社員の利活用促進やリテラシー向上のためにさまざまな取り組みが続けられてきました。今回は、この取り組みをリードするデジタルEX推進室の上田にインタビュー。リリースからおよそ1年、取り組みや現在の課題、さらなる展開に向けて描く戦略について話を聞きました。

前身の室も含む開発実績は以下です。

立ち上げ当初は小規模かつ単発のプロダクトばかりでしたが、現在はパーソルテンプスタッフ向けの業務プロセス変革を目的としたプロジェクトとして、業務のフェーズごとに3ラインに分割したプロダクトの開発を進めています。

CoEエンジニア組織に対する期待も高まってきており、事業や現場にとってなくてはならないプロダクトを開発するようなフェーズに変化してきています。

※1:この記事のプロダクトもCoEのエンジニアが開発しています

ニュースリリース 2024年度 | 派遣・人材派遣会社テンプスタッフ

2024年度のニュースリリース詳細です。派遣・人材派遣のテンプスタッフでは仕事をお探しの皆さま、サービス活用をお考えの企業の方に、ご提供可能なサービスをご紹介します。

※2:前身の室で手掛けたデータ分析基盤の紹介記事もあります

スモールスタートで始めたデータ基盤でグループ6万人のHRテックを実現!!~データ基盤構築プロジェクトを徹底解剖~|パーソルホールディングス Tech Blog

ごきげんよう、Tech Blog編集部です。2022年12月にパーソルホールディングスは「IT奨励賞(マネジメント領域)」を受賞しました。 今回、受賞者に取り組み内容を詳しく聞いてみました! 技術的な情報も入れていますので、ぜひご一読ください。 はじめに 公益社団法人企業情報化協会が選定する「IT奨励賞(マネジメント領域)」を受賞しました。 ニュースリリース: パーソルグループが、2022年度「IT奨励賞(マネジメント領域)」を受賞~パーソルグループ社員約6万人の人事データ基盤を構築~ ■受賞した取り組みの概要: スモールスタートで始めたデータ基盤で隠れたユーザー

Scrum開発を採用し、小規模なプロダクトの場合は3ヶ月程度で開発できるものを1週間スプリントで回しています。

体制としては、

があります。

内製開発組織の大きな特徴としては、チーム全員が同じパーソルグループの社員として、エンジニアも含め同じ目線にたってプロダクト開発を進めている、というところでしょうか。

パーソルホールディングスでは、表立ってエンジニア組織がなかったということもあり、組成後からエンジニア組織とはどうあるべきなのか?を日々議論しながら組織づくりをおこなっています。

前職で実現できなかったような組織を作っていきたいという想いの方も多く、文化づくりから始まり、より生産性の高い開発環境づくり、自己研鑽のためのサンドボックス環境づくりやナレッジの共有会などの改善活動が活発におこなわれています。

基本的にフルリモートで普段の業務をおこなっていることもあり、コミュニケーション施策も盛んです。

実際のプロダクト開発以外にも、自己研鑽+組織改善+プロダクトでの技術力向上を目的とするようなTech Habor※3という取り組みもおこなっています。

※3:「Tech Harbor」についてのインタビュー記事

エンジニアが自らつくる、エンジニアがはたらきやすい環境づくり―「Tech Harbor」プロジェクトとは? | TECH DOOR(テックドア)

2023年4月、パーソルホールディングスのCoE(Center of Excellence)内にプロダクト開発チームとして「SBUデジタル開発室」が組成されました。CoEとして行うグループ各社への技術支援の取り組みにおいて、内製開発の推進や技術的な知見をもとにした提言を行うといった活動の傍ら、「Tech Habor」と名付けたエンジニアがはたらきやすい環境づくりにも取り組んでいます。

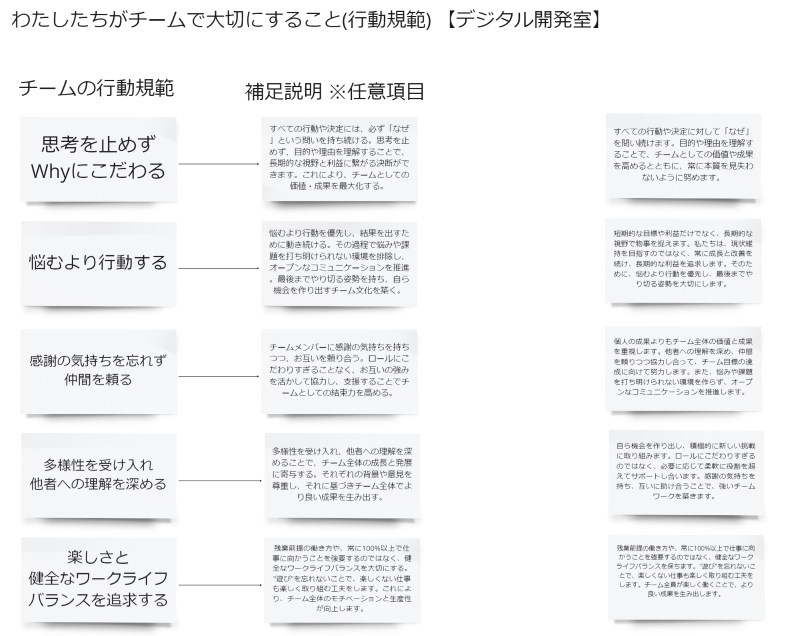

組織づくりの一環で、室メンバーで複数回にわけたワークをしながら行動規範も作成しています。

「内製開発組織だからこそ実現していきたい」という想いを言語化しています。

言われたものだけを作ればいいということではなく、「なぜそれが必要なのか」を理解していくことが重要だと考えています。

組織づくりは手探りな部分はたくさんありますが、メンバー自身が良いと思ったことや課題だと思っていることは発案してもらい、それを元にした改善施策も実施してます。

メンバーからの発案で始まった施策として、

などがあります。

これらの活動によって、別々のプロダクトを開発しているエンジニアの集まりから、CoEのエンジニア組織としての骨格ができてきているように思っています。

また、

というような声もあがってきています。

Scurm開発をする上ではプロダクトバックログアイテムを全員が対応できていることが理想です。

理想的なアジャイルマインドを持った組織に近づくためにも、エンジニアの皆さんにはフルスタックエンジニアを目指してもらっています。

そしてフルスタックエンジニアが増えていった結果、自走するエンジニア組織ができあがるのではないか?と考えています。

プロダクト開発においてのアーキテクチャデザインは当初私が担当しており、以下のことを伝えていました。

これは開発で発生した問題に対してチーム間で相互に助け合いがしやすいことや、新たな知見が得られた際にナレッジを共有しやすいことを目的としています。

単純に私自身が「自分でいろいろな判断や決断をしたプロダクトの開発をやり遂げる」ことに達成感や楽しさを見出しているということもあり、室のメンバーにも体験してほしいという意味合いもあります。

直近のプロダクトでは徐々にメンバーの技術領域が拡大してきていることもあり、チームによって使う技術スタックも変わってきており、自走できている状態に近づいてきているのではないか?と感じています。

パーソルグループでは全社的にAWSが採用されているため、Organizationの一部としてAWSを利用しています。

エンジニアの人数にも限りがあるため、運用の手間が少ないフルマネージド/サーバレスのサービスを利用しています。

また、SREの尽力もあり徐々にIaC化も着々と進んできています。

開発言語/フレームワークはメンバーが選定してくれているため、当初はPythonで開発していたところから徐々にTypeScriptでの開発も増えてきています。

室として技術領域を徐々に広げていっていますが、試行錯誤している段階です。

| Category | Technology Stack |

|---|---|

| Programming languages /Frameworks etc. | Web Frontend HTML, CSS, TypeScript, React, Next.js Backend Node.js, NestJS, Python, Django, Django REST framework, Nginx |

| Code Management | AWS CodeCommit |

| CI/CD | AWS CodePipeline, AWS CodeBuild, AWS CodeDeploy |

| CDN | AWS CloudFront |

| Infrastructure | AWS, AWS ECS (Fargate), AWS Batch, Docker, AWS Lambda, Amazon Cognito, Keycloak |

| IaC | Terraform, AWS CloudFormation |

| Database | Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon DynamoDB, PostgreSQL |

| IDE | Visual Studio Code, AWS Cloud9 |

| Test automation tools | Jest, Vitest, pytest, Playwright, Locust, k6 |

| Generative AI | Azure OpenAI (GPT), AWS Bedrock (Claude) |

| Documentation | Confluence, diagrams.net (旧 draw.io) |

| Security | GitSecrets, Trivy, Amazon GuardDuty |

| OS | Windows 11, Amazon Linux 2023 |

| Other | Figma, Miro, Microsoft Teams, Backlog |

以上、CoEのエンジニアチームの紹介でした。

まだまだ発展途上にあるエンジニア組織ですが、一緒に技術領域を広げていきたい、組織づくりをしながら一緒に成長していきたいというエンジニアの方を募集しております。

ご興味ありましたら以下採用ページからご応募いただければ幸いです。

【GDX本部】Webエンジニア(グループ会社向けプロダクト開発) | パーソルホールディングス株式会社

【GAX本部】Webエンジニア(グループ会社向けプロダクト開発)(パーソルホールディングス株式会社)の求人情報です。 | HRMOS

今後、エンジニアの技術発信もしていきたいと思っていますのでご期待ください。

※所属組織および取材内容は2025年1月時点の情報です。

1

STRATEGY

【後編】未来の“はたらく”を変革する——パーソルホールディングス×パーソルクロステクノロジー 両本部長が語る、AI戦略と共創の最前線

2

PROJECT

わずか10カ月で開発・導入を実現。データドリブンなタレントマネジメント基盤を形にした舞台裏

3

PROJECT

課題の本質をとらえ、伴走型の支援を―コンサルティング×テクノロジーで拓く、地域共創の最前線

4

PROJECT

生成AIによって「女性のはたらき方」が変わり始めた―クラフター小島氏×パーソルテンプスタッフ朝比奈対談

5

PROJECT

30を超える基幹システムを“無風”でクラウドに。パーソルテンプスタッフが挑むアプリリフト