PROJECT

社内イベント「AI Summer Fes」開催!生成AIで業務効率化や新しいはたらき方にチャレンジ

パーソルホールディングス株式会社

グループAI・DX本部 グループAI推進部

AI企画室

シニアコンサルタント

移動体通事業の店舗運営/営業7年、ITインフラエンジニア5年、ITサービスマネジメント領域のコンサルティング、セミナー講師3年などの経験を経て、パーソルホールディングスへ入社。入社後は、PC、拠点ネットワーク、TV・Web会議、電話等のサービスマネージャー業務に従事したのち、アジャイルパイロットチームとして開発チームを立ち上げ、現在に至る。

パーソルホールディングス株式会社

グループAI・DX本部 デジタル開発部 グループプロダクト開発室

リードエンジニア

2022年まで日本学術振興会特別研究員DC1で、実験や統計解析により日本語の受動文を研究。2023年に中小SIに入社し、生成AIを組み込んだ自社製品の企画・研究開発・営業に当たる。現場の生成AI活用への熱気と生成AIシステム内製に惹かれ、2024年にパーソルホールディングスに転職。CHASSU CRE8を含むパーソルグループ向け生成AIシステム「CHASSU」シリーズの内製開発に参画。社内有志でCRE8などでの生成AIエージェント開発の勉強会も行う。個人では「GENIAC 松尾研 LLM開発プロジェクト」に参加する等生成AIそのものも構築しており、家庭でも闘志とGPUを熱く燃やしている。

パーソルグループでは、社内の業務変革や価値創出を見据え、2023年8月に社内専用GPT「CHASSU(チャッス)」を国内38社へ展開し、全社的な利活用に取り組んできました。

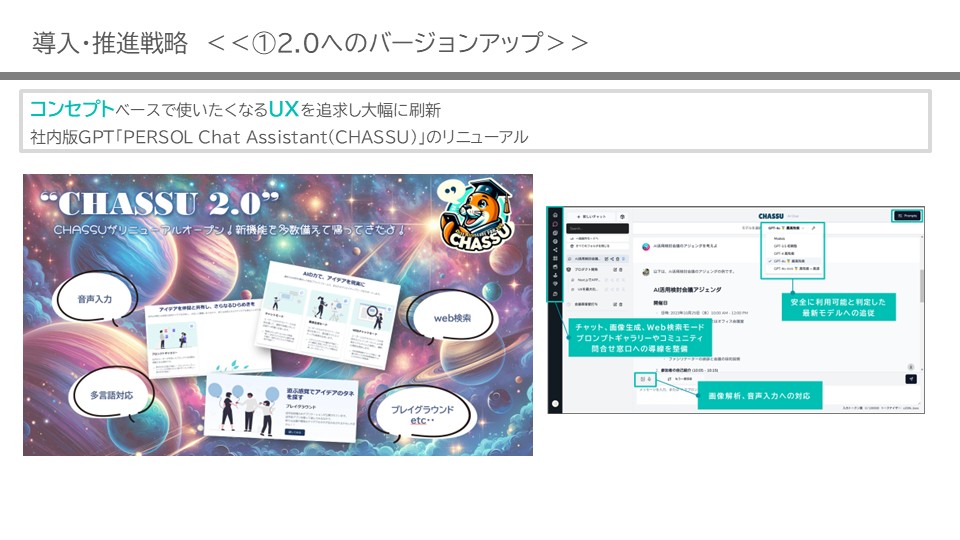

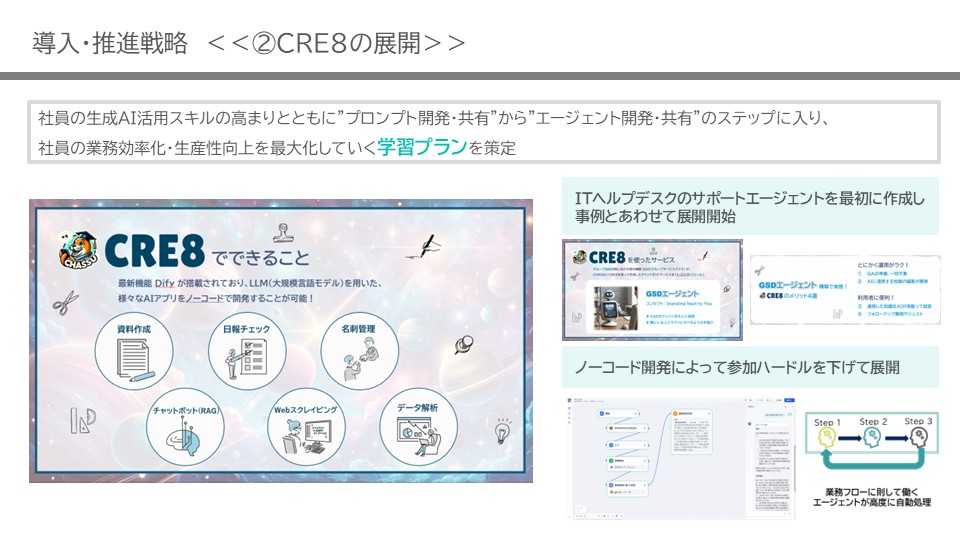

2024年12月にはUXを刷新した「CHASSU 2.0」を、2025年1月にはノーコードでAIエージェントを開発できる「CHASSU CRE8(チャッス クリエイト)」をリリースし、グループ社員のAI活用の幅をさらに広げています。

今回は、その戦略的な進化の舞台裏と今後の展望について、プロダクトオーナーの上田と、開発現場で旗振り役を担う小川に話を聞きました。

上田

「CHASSU 2.0」は、社内専用GPT「CHASSU」のUXを刷新したバージョンです。生成AIをより業務に活かしやすくするため、操作性や画面設計を徹底的に見直しました。また、「WEBチャットモード」や「音声入力」などの機能もアップデートしました。

上田

AI技術の進化スピードは非常に速いため、「1年後につくり直すぐらいの気持ちで、早くリリースする」という姿勢で開発を進めたのも大きなポイントです。

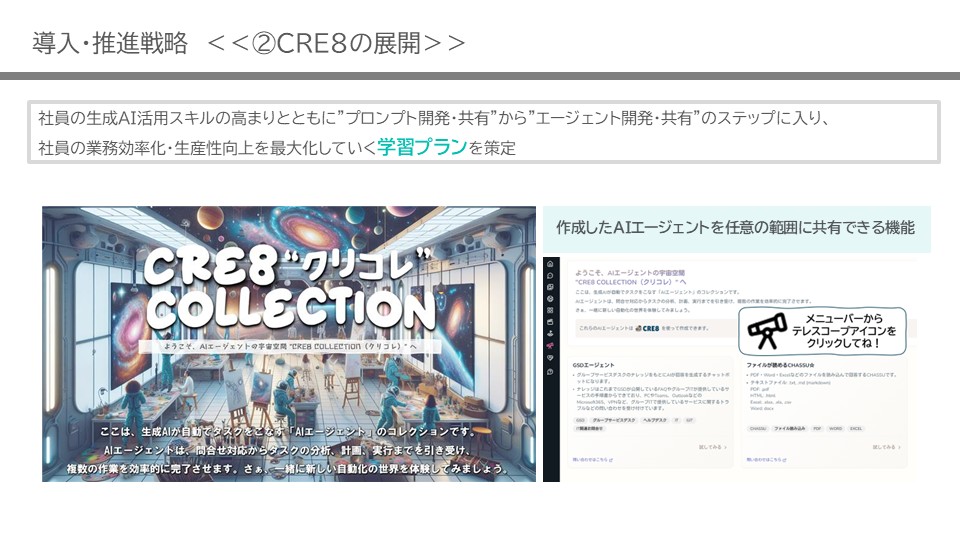

「CHASSU CRE8」は、オープンソースの「Dify Enterprise」をベースに、パーソル独自の要件に合わせて拡張したAIエージェントの開発基盤です。さらに、社員が開発したAIエージェントを共有できる「CRE8 COLLECTION」も展開しています。

上田

これにより、非エンジニアでも「学びながらつくる」体験を通じて、業務に直結するAIエージェントの開発が可能になりました。

上田

CHASSUのプロダクトオーナーとして、企画から開発、利活用促進までを一貫して担当しています。単なる技術提供ではなく、社員一人ひとりがAIを実践的に活用し、組織として共創の文化を育んでいけるような仕組みづくりを目指しています。

小川

リードエンジニアとして、CHASSU CRE8の開発、機能強化や改修を担当しています。また、活用方法の案内や問い合わせ対応などを通じて、利用促進の旗振り役としても活動しています。

上田

AIの技術やツールは日々進化していて、それに合わせて使い方も常に変わっています。そのため、私たちは単なるツールの利用だけではなく、「どうAIと向き合うか」というマインドとスタンスを重視したスキル体系を構築してきました。

特に大切にしているのが、「安心・安全」に試行錯誤できる環境であり、その土台のうえに醸成される「学びと共創」の文化こそが、私たちのAI業務活用戦略の根幹です。

このコンセプトを体現するために、社内の「生成AIコミュニティ」も立ち上げました。今ではグループ社員約6,000名が参加する規模にまで拡大し、社員同士が自由に意見交換できる場になっています。

CHASSU 2.0やCHASSU CRE8はこのコミュニティを基盤に、学びと共創の文化醸成を加速させるための仕組みです。

上田

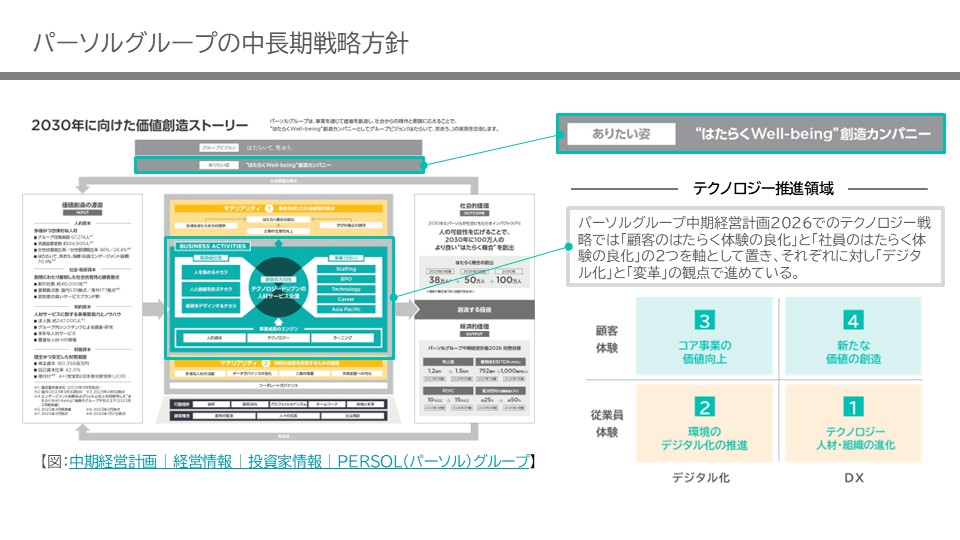

パーソルグループ全体で掲げている中長期的なテクノロジー戦略と密接に連動しています。

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を拡げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。そして、その対象には、お客さまだけでなく、グループ社員一人ひとりも含まれているんです。

こうしたビジョンを実現するために、私たちは、テクノロジー戦略として「顧客体験の革新」「社員体験の向上」「業務のデジタル化」「業務のDX化」という4つの軸を掲げており、CHASSUもその中の重要な取り組みの一つです。

上田

CHASSU CRE8において、ベースとなるDify Enterpriseは非常に優れたプロダクトですが、私たちの会社の環境で安心・安全に活用するには、いくつかのカスタマイズが必要でした。特に課題となったのが、アクセスコントロールの仕組みです。

パーソルグループには複数の事業会社があり、それぞれが独自のプロダクトやサービスを提供しています。当然ながらそこで扱うデータは大切な資産です。

しかし、私たちの環境上では、Dify Enterpriseの標準機能のみでは、このAIエージェントへのアクセスを自社のみに限定する、といった細かな閲覧制御ができませんでした。安全・安心な開発環境のためには、必要なものだけを共有する仕組みが不可欠だったんです。

小川

パーソル独自の認証基盤と連携できるアクセスコントロール機能を開発しました。

具体的には、社員の組織情報と照合するモジュールを用意し、それとDify Enterpriseと連携させることで、AIエージェントの公開範囲を柔軟に設定できるようにしました。

これにより、セキュリティを担保しつつ、安心してAIエージェントを開発・共有できる環境が整いました。

上田

AIエージェントを開発できるプラットフォームを選ぶにあたって、4つの観点を重視しました。

・非エンジニアでも直感的に扱える操作性

・日本市場での普及状況とコミュニティ情報の豊富さ

・オープンソースかつ高い透明性

・投資額に対する費用対効果の高さ

これらを総合的に評価した結果、学びと共創を軸とする私たちの戦略にもっとも合致していたのがDify Enterpriseでした。

小川

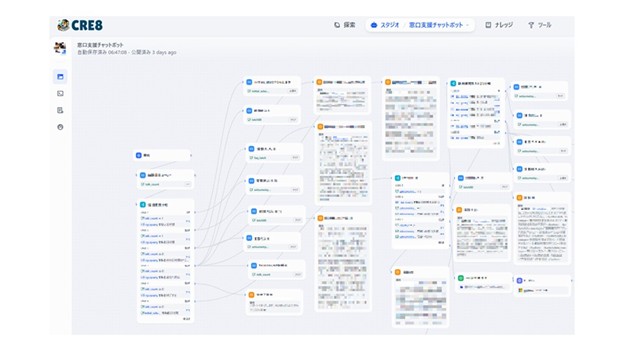

中でもDify Enterpriseの強みは、その柔軟性の高さですね。例えば、社内の多種多様な問い合わせを一手に引き受けるQAボットをつくる場合、質問内容によって参照データを切り替えたり、まったく異なる回答フローを構築したりする必要があります。

多くのツールではこのような設計が複雑になりがちですが、Dify Enterpriseならボタン操作だけで簡単に構成できます。この手軽さは、非エンジニアへの活用促進という点で大きな魅力でした。

上田

導入当初は、問い合わせ用のチャネルを用意し、社員が自由に質問や要望を投稿できるよう整備しました。しかし、想定を超える量の投稿が集まり、すべてに個別対応するのが難しい状況になってしまったんです。

小川

導入当初から業務に活用できるレベルのAIエージェントを開発しようとCHASSU CRE8を使いこんでいる方がたくさんいました。その中には、「業務適用ならでは」の、もはやWebや書籍から得られるDify Enterpriseの情報だけでは答えられないような疑問にぶつかった方もいました。問い合わせ用チャネルでは、そうしたハイレベルな質問をさばき切れなかったため、 せっかくの熱量や可能性が失われてしまうという危機感がありました。

小川

まず、同じ時間に集まって黙々と作業する「もくもく会」を自発的に立ち上げました。問い合わせ用チャネルへの個別回答よりは、「みんなで集まって、みんなで悩みをぶつけ合い、みんなで知恵を絞ったほうが解決の近道だ」と考えたのです。

ただ、実際にもくもく会を開催したら、作業するだけでなく、「これどうやるの?」「こんなAIエージェントつくりました!」といった会話が自然に生まれる、活発な学びの場になりました。

マネジメント層の参加者の活躍も際立つなど、会社や業務、職位の垣根を越えてナレッジが共有される場に育っています。

上田

実は、小川さんがもくもく会の取り組みについて投稿した時、「期待しています」「勉強したいです」といった声が一気に集まったんです。その反響を見て、この流れは止められないと強く感じました。小川さんは今や「小川先生」と呼ばれ、コミュニティの顔になっています(笑)

小川

その呼び名から派生して、「せっかくなら社内で万バズを狙いましょう」と利活用推進チームから提案を受け、「教えて、小川先生!」という動画企画も始まりました。

先生呼びされるには力不足だなと恥ずかしい気持ちもありましたが 、結果的に社内で1万ビューを超える反響があり、ニーズの高さを実感しました。

小川

最初は相談せずに始めたので、正直不安もありました。ただ、パーソルには、そうした取り組みをきちんと評価してくれる組織文化があります。だからこそ、この活動も認めてもらえると確信があり、思い切って挑戦できました!

小川

一番大きな変化は、実務で活用されるAIエージェントが次々と生まれ始めたことです。パーソルテンプスタッフの非エンジニア社員が開発した、法務相談の1次対応用のものやスタッフ問い合わせ窓口支援など全社利用のQAチャットボットは、その代表例です。

上田

以前はプラットフォームの提供にとどまっていたものの、取り組みをリードする小川さんのような存在が登場したことで、自ら学び、実践する人たちが一気に増えました。

これはまさに、私たちが目指す「自発的にAIエージェントが市民開発されていく文化」ができ始めている証だと感じています。

上田

CHASSUの本質は、現場からの自発的な活用を引き出すことにあります。実際、AIをどのように活用するかを考えられる開発者が増えています。

加えて、事業企画や業務設計を担う企画職は非エンジニアであることも多いですが、CHASSUを通じて生成AIを自ら触り、学ぶことで、企画の質そのものが変わってくるはずです。

そして来年以降、新たな中期経営計画の中で、経営ビジョンにもとづいて、本格的にさまざまなAI施策を組み込んでいくフェーズに入ると思います。

現場が盛り上がり、ナレッジが蓄積されることで、経営が求めるビジネス変革にも自然とつながっていく―この好循環を、グループ全体で実現していきます。

小川

AIの自業務適用に悩んでいる人を支援する、「DIYショップ店員」のような存在になれたらと考えています。業務課題に応じて、 CHASSUやCHASSU CRE8の有効な使い方、つまり最適な「道具立て」を、エンジニアならではの視点でアドバイスできるよう、これからも技術力を磨いていきます。

そして、AIエージェントを通じて業務の在り方が変わったり、新たな業務との接点が生まれたりするような、変化を体感できる人をもっと増やしていきたいですね。特に、これまで 業務フローにAIを組み込むことに苦手意識を持っていた方にも、CHASSU CRE8でオリジナルの生成AIエージェントを組み立てる面白さや可能性を伝えていきたいと思います。

上田

CHASSU CRE8は、リリースからわずか半年で約100件のAIエージェントが開発されています。この流れを継続的な文化として根づかせるためには、自発的な動きを支援し、非エンジニアによる開発の輪をさらに広げていくことが重要です。

一方で、現場の熱量に対してマネジメント層の理解が追いつかないケースもあり、組織としての広がりにブレーキがかかってしまうこともあります。だからこそ私たちは、現場と戦略をつなぐ軸となり、現場から生まれたナレッジや文化をグループ全体に浸透させることで、AI活用をさらに加速させていきたいと考えています。

取材=伊藤秋廣(エーアイプロダクション)/文=嶋田純一/撮影=PalmTrees

※所属組織および取材内容は2025年9月時点の情報です。

※略歴内の情報は2025年10月時点での内容です。

1

STRATEGY

【後編】未来の“はたらく”を変革する——パーソルホールディングス×パーソルクロステクノロジー 両本部長が語る、AI戦略と共創の最前線

2

PROJECT

わずか10カ月で開発・導入を実現。データドリブンなタレントマネジメント基盤を形にした舞台裏

3

PROJECT

課題の本質をとらえ、伴走型の支援を―コンサルティング×テクノロジーで拓く、地域共創の最前線

4

PROJECT

生成AIによって「女性のはたらき方」が変わり始めた―クラフター小島氏×パーソルテンプスタッフ朝比奈対談

5

PROJECT

30を超える基幹システムを“無風”でクラウドに。パーソルテンプスタッフが挑むアプリリフト